「サケとマスとサーモンの違い」

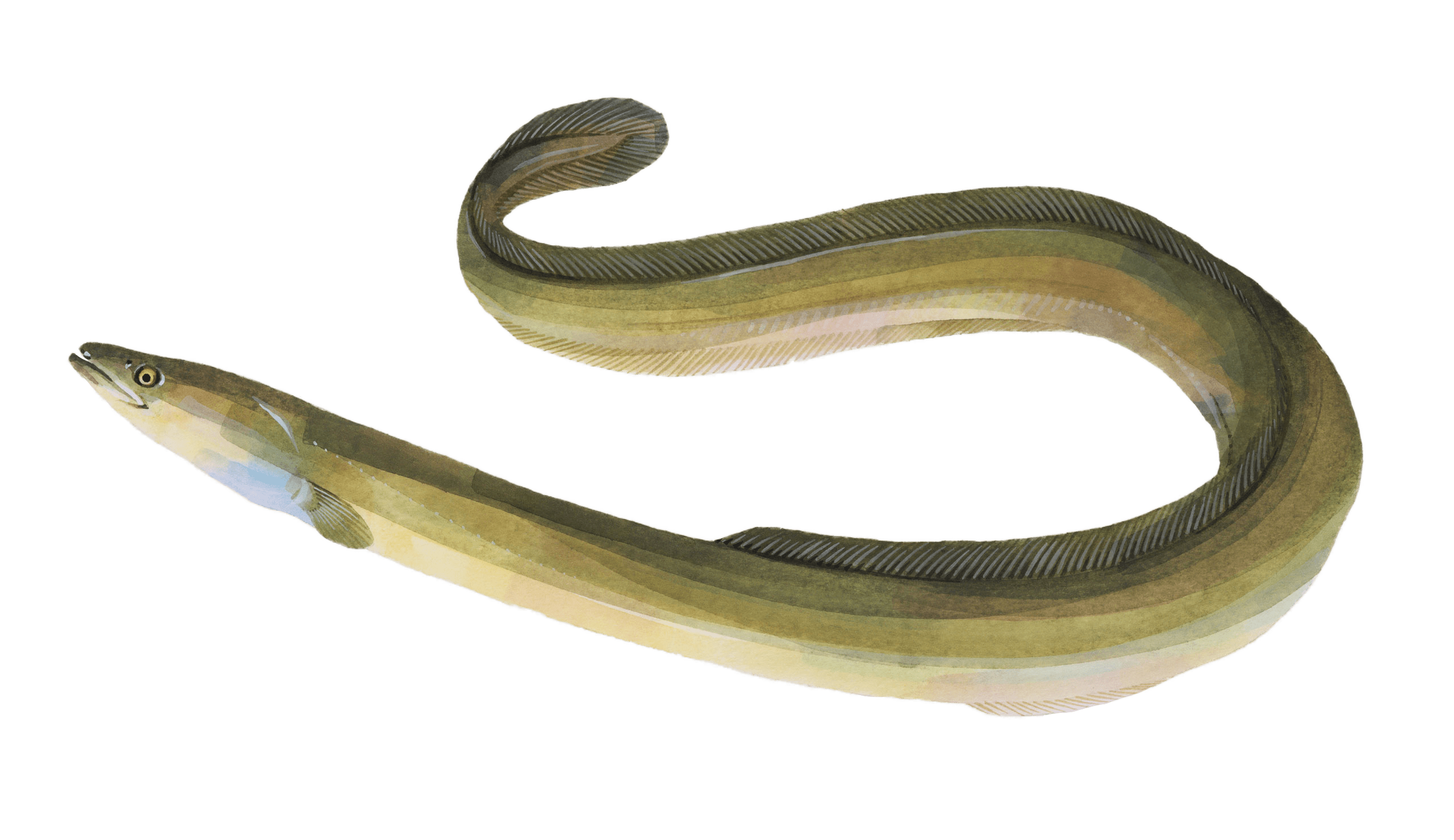

サケ科魚類には「〇〇サケ」や「〇〇マス」という和名がつくものが多いですが、生物学的にサケとマスには何の違いもなく、また、「Salmon(サーモン)」が「サケ」で「Trout(トラウト)」が「マス」という和名とも限らないのでややこしいのです。

日本では、1960 年頃までは「サケ(Oncorhynchus keta)」以外のサケ属魚類はすべて「〇〇マス」と呼ばれ、サケとは明確に区別されてきました。しかし、北洋漁業が盛んになった近代以降、「ベニマス」や「ギンマス」が「〇〇サケ」へと昇格。それらと区別するために、「シロザケ」という通称が生まれたのです。古い論文や行政文書では、ベニザケは「ベニマス」、 ギンザケは「ギンマス」と記されています。キングサーモンで有名な「マスノスケ」 は昔からマスのままですが、その気高い名前から「サケノスケ」には改名されなかったのでしょう(スケとは、大きいという意味)。なお、日本の学会が定めた「Oncorhynchus keta」の標準和名は、「サケ」となります (シロザケは通称)。理系の学術雑誌には標準和名を用いることが定められており、「シロザケ」ではなく「サケ」が用いられています。

スーパーマーケットでよく販売されている「〇〇サーモン」は、養殖された「アトランティックサーモン」や「トラウトサーモン(ニジマス)」が大部分を占め、それらは養殖魚であるために生食ができるという特徴があります(注:「オホーツクサーモン」は、天然のカラフトマスで生食不可)。

天然物には海洋に生息するアニサキス(寄生虫)がいる可能性があるため、冷凍(-20°C以下で1日以上)によってアニサキスを死滅させずに生食すると、食中毒(アニサキス症)を 引き起こすことがあるのです。冷凍処理によって 「〇〇サーモン」 以外の生食がもっと普及してもよさそうですが、漁獲量が多い「サケ」や「カラフトマス」は食味的にあまり生食には向きません。 一方、漁獲量は多くないものの、「サクラマス」、「マスノスケ」、「ベニザケ」は脂がのっているため、刺身にも向いています。北洋漁業が盛んだった時代には、「ベニザケ」のハラミの部分は “紅トロ” と呼ばれていました。なお、淡水の湖にすむ「ビワマス」と「ヒメマス」にはアニサキスが寄生しておらず、刺身も美味です(注:淡水域にもアニサキス以外の寄生虫がいる可能性はあります)。