「放流」

ウナギの人工種苗生産と放流

ニホンウナギの養殖種苗用の人工シラスウナギ稚魚の大量生産への技術開発が進められています。長年の研究により、2002年に世界初の人工シラスウナギができ、2010年にはこれを成長・成熟させて親魚から採卵し、生活環を完結させる完全養殖が実験的に成功しています。しかし、完全養殖で生産されるニホンウナギは実用化の段階には至っていません。日本で行われている放流の多くは、野外で捕獲した天然のシラスウナギを養殖場で一時的に育てて、再び野外に再放流されたものです。ニホンウナギの放流では、人工飼育によって性比が雄に偏る問題が指摘されています。

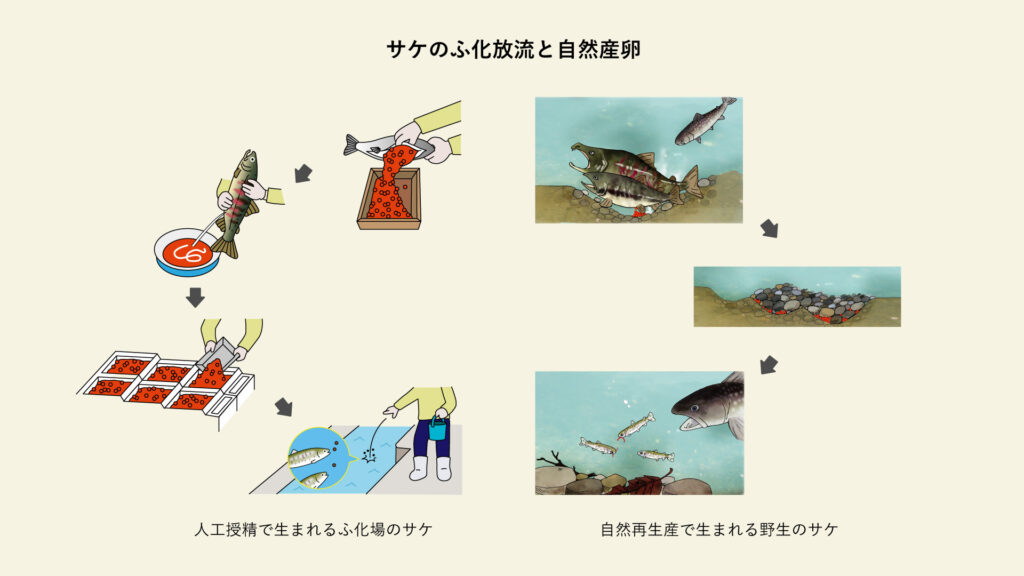

サケの人工ふ化と放流

サケ科魚類では、人工的に資源を増大させることを目的とした人工ふ化放流という試みが広く行われています。これは、野外で捕まえた親魚あるいは養殖魚から卵をとり、人工的に受精をおこない、しばらく飼育した稚魚を野外に放流するという手法です。卵から稚魚まで生存率は、自然界では10~20%ですが、人工ふ化の場合は通常80%以上に達します。ただし、その後の生存は自然界の荒波で育った稚魚の方が生き残りやすいことが一般的です。

放流は、元来、魚を増やそうという思いで人々が行ってきた活動です。しかし、皮肉にも、人間による放流は野生魚や生態系に負の影響を及ぼすことや、サケ科では人工飼育に伴う家魚化(かぎょか)(domestication)によって適応度が低下することが指摘されるようになりました。人間の食料を生産するための放流は大切ですが、環境保全という観点からは、放流はむしろ自然破壊になりかねません。サケの稚魚を放流すると、サケは母川回帰性という本能によって、放流した川に戻ってきますが、それは川の自然が豊かであることとは関係がありません。世界の持続可能な漁業に与えられる海のエコラベル(MSC, Marine Stewardship Council)の取得に日本のサケ漁業が至らなかった理由は、日本のサケ資源管理が放流一辺倒であったためです。国際的には、放流は生物多様性の保全と相反する行為と捉えられることが少なくありませんが、日本では放流=環境保全と誤解されていることもあります。

ふ化放流が行われている河川では、回帰個体の大部分、場合によっては99%以上が放流個体であることが確認されています。ですから、稚魚を放流しないと、サケがいなくなると考える方もいますが、それは間違いです。なぜなら、ふ化場では、サケの産卵場よりも下流側で川をせき止めて、サケを捕獲しているからです。ふ化放流事業に伴う親サケの捕獲をやめると、逆に自然産卵できるサケは増えるため、今の放流魚の分だけサケが減るということにはなりません。

参考文献 References

Araki, H., B. Cooper and M. S. Blouin. 2007. Genetic effects of captive breeding cause a rapid, cumulative fitness decline in the wild. Science, 318: 100–103.

Araki, H. and C. Schmid. 2010. Is hatchery stocking a help or harm?: Evidence, limitations and future directions in ecological and genetic surveys. Aquaculture, 308: S2–S11.

森田健太郎. 2015. 漁業の特性と生物の適応, 人間活動と生態系(日本生態学会 編). pp. 149–166. 共立出版, 東京.

Tanaka, H. 2015. Progression in artificial seedling production of Japanese eel Anguilla japonica. Fish. Sci., 81:11–19

森田健太郎・黒木真理. 2020. 凋落する大衆回遊魚 サケとウナギ, 絶滅危惧種を喰らう(秋道智彌・岩崎望 編). pp. 65–88. 勉誠出版, 東京.

森田健太郎. 2023. サケを食べながら守り続ける, ほんとうのエコシステムってなに?(二平章・佐藤宣子 編). pp. 60–63. 農文協, 東京.